- 電子音楽とデジタルアートの祭典が、世界で最も技術が進む都市で再び開催された。

- 先日、MUTEKが東京で3度目の開催を迎えた。アート、サイエンス、音楽、テクノロジーの交差点に位置するモントリオール発のこのフェスティバル。その日本エディションは、年々急成長している。初年度の2016年は渋谷のWWWとWWW Xを会場にして開催された。その翌年は、斬新にも日本未来科学館(未来館)を貸し切って開催。そして4日間にわたって繰り広げられた今年は、前年の2つの会場に、新たに代官山Unitが加わって開催された。

MUTEK.JPの会場は広範囲で、それがフェスティバルの経験全体にも分かち難く影響していた。WWWは元映画館だったところが音楽ヴェニューに変わった場所で、コンクリートの壁をした地下の隠れ家のような空間であり、周辺のナイトライフを特徴付けるネオンライトの輝きからは全く離れた世界がそこにはある。一方の未来館は、東京湾の埋立地にあり、その辺りの地域は高層マンションが立ち並んでいるが、元はゴミの処分場として埋め立てられた人工島だ。そのためか全体的にキッチュな印象で、自由の女神像のミニチュアや巨大なガンダムのロボットが立像され、グレコローマンを模した像が多数飾られイタリアの大理石の模造でできた広大なショッピングモールなどが存在する。

未来館で開催されたフェスティバルのデイタイム/イブニング・プログラムから、渋谷近郊で開催されたナイトプログラムへのけっこうな距離の移動は、近代的なビジョンとは矛盾する、ある種のエクササイズと言えるようなものだった。しかし一方で、アーティストによるパフォーマンス自体も幅広い芸術的ビジョンにまたがっていた。一つだけプログラムについて批判があるとすれば、全身黒を基調とした服に身をまといアブストラクトなビジュアルと共にプレイするような、厳しい面持ちのアクトが多かったことだ。しかし、真に示唆に富む方法によって音楽とテクノロジーの融合から生み出された、素晴らしいパフォーマンスがいくつもあったことは紛れもない事実だ。

以下は、その週末を通して体験した中から選んだ、5つの重要なパフォーマンスである。

Kazuya Nagaya & Ali Demirel

Kazuya Nagaya と Ali Demirelのオーディオヴィジュアルパフォーマンスは、WWWでの初日の夜を満員にした。パーカッショニストでアンビエントプロデューサーのNagayaは長年に渡り、特に仏教やヒンドゥー教の儀式で使われてきた楽器であるゴングやブロンズのベル、シンギングボウルを使い、聴き手を一種の内観や内省といった禅の瞑想状態へと誘ってきた。ライブではこうしたサウンドを、ラップトップから繰り出すアンビエントトラックと合わせてプレイしていた。実験映像アーティストであるDemirelのミニマリスティックなヴィジュアルもまた、それと似た対比を表現していて、水や自然の風景のフッテージが時折、微妙なカメラアングルの変化で中断されることで、人間が干渉している事を観客側に意識させるというものだった。

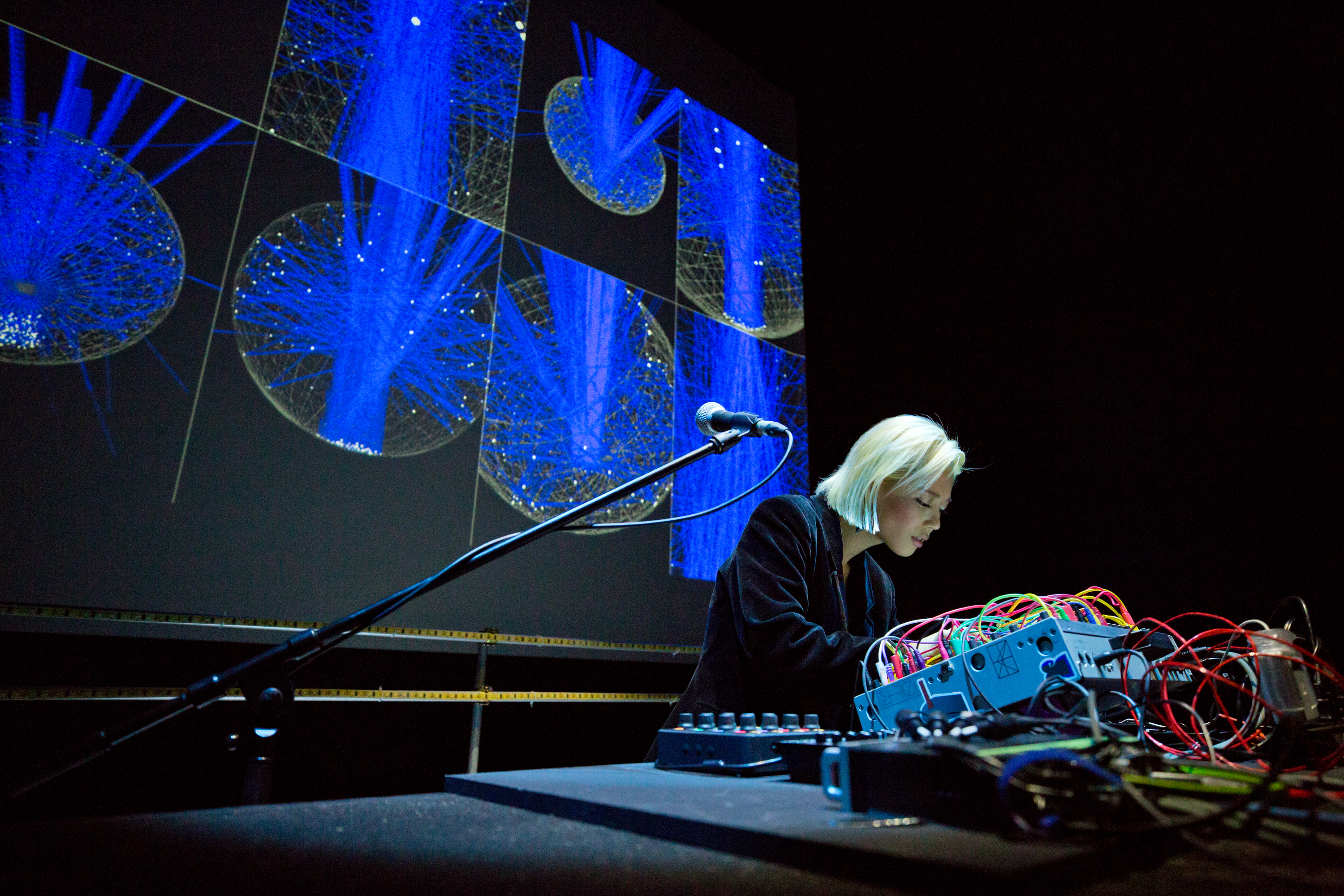

Machina & Shohei Fujimoto

K-Popのシンガーから、モジュラーシンセとライブヴォーカルを交えたエレクトロニックのミュージシャンへと転身したMachinaと、コードやアルゴリズムなどの科学的客観性にフォーカスしたコンセプチュアルなインスタレーションのアーティストであるShohei Fujimotoは、まず有り得ない組み合わせと言える。だが、そんな、かなり異なったバックグラウンドを持つ2人が、様々なものが交差するMUTEK.JPの環境で豊かな化学変化を起こしていた。Machinaの細部にまでこだわった楽曲作りは、ポップスターとして日々邁進し、熱心にトレーニングを重ねてきたかつての生き方の中で培われたもので、よりテクノロジー派な観客達にも確実に共感を呼び起こしていた。彼女の音楽性はまた、Fujimotoのアブストラクトなヴィジュアルとも完璧に共鳴していて、彼女のパフォーマンスを決して遮ることなく、印象的な舞台背景をもたらしていた。

X-102 (Jeff Mills & Mike Banks)

何年か振りに共にライブでプレイすることになったJeff MillsとMike Banksは、1992年の記念碑的アルバム『Discovers The Rings Of Saturn』を強烈な翻案でパフォーマンスした。ステージの前に貼られた透過スクリーンに、土星と土星の衛星、そして土星リングの粗い画像が、ちょっとしたファンファーレと共に投影され、2人はその後ろに辛うじて見えている状態だった。このヴィジュアルは、MillsとBanksが"Titan”、”Pan”、”Mimas”といった名曲を次々と熱く投下していく中で、音楽が持つ生っぽいダイナミズムを反映していた。ヴィジュアルには時折、Millが特徴的な正確さでドラムマシーンを打つ様子や、Banksがさらに激しくキーボードを弾く様子など、デトロイトの2人組の現在の動向がクロースアップで一瞬だけ写し出され、その度に観客から歓声が上がっていた。彼らのエネルギーは75分間のセットの中で着実に積み重なっていた。パフォーマンスが終わると、拍手喝采が巻き起こっていた。

Hatsune Miku

『Still Be Here』は、青い髪のホログラフィックボーカロイドアイドル、初音ミクを劇的に新しいコンテクストに据えようとする学際的・クロスボーダー的マルチメディアプロジェクトだ。彼女、そして彼女のクリエーター達は、ヴァーチャルアイドルの本質について、批判的かつ内省的な方法で熟考した。ポストヒューマニズムからMarshall McLuhan、そして”Angelism(天使主義)”などあらゆるものに触れたパフォーマンスでは、Laurel Haloの楽曲にナレーションをブレンドし、ミクの甘ったるいJ-Popを、何か完全に細分化され、不安定なものへと変容させた。音楽が流れる中、ミクはメランコリックで悲しげなバレエを踊っていた。それはしばしば静観的、そして確かに心を動かされるものであり、このデジタルアバターは皮肉にも、このフェスティバルの中で人間性を最もよく表現していたものの一つだった。

Aïsha Devi & Emile Barret

Kazuya Nagayaと音楽的には何百マイルも離れているとはいえ、Aïsha Deviもまた、エレクトロニックミュージックをスピリチュアルな観点で再コンセプト化し、大きな成功を収めたアーティストだ。彼女は日曜の未来館で、最新アルバム『DNA Feelings』からの楽曲を連発し、高揚感と憂鬱さとを行き来させていた。心地よく甘いヴォーカルを聴かせた次には扇動的で苦しげになったりもする。アンビエントのメロディが広い空間を満たすや、不協和音のレイヴが突き刺さり、打ち鳴らされるドラムがハーモニーを破壊する。うなるサウンドシステムは不安感だけを増幅し、全編を通して体験するのはなかなか大変なパフォーマンスではあったが、間違いなく忘れがたいものだった。

Machina & Shohei Fujimoto K-Popのシンガーから、モジュラーシンセとライブヴォーカルを交えたエレクトロニックのミュージシャンへと転身したMachinaと、コードやアルゴリズムなどの科学的客観性にフォーカスしたコンセプチュアルなインスタレーションのアーティストであるShohei Fujimotoは、まず有り得ない組み合わせと言える。だが、そんな、かなり異なったバックグラウンドを持つ2人が、様々なものが交差するMUTEK.JPの環境で豊かな化学変化を起こしていた。Machinaの細部にまでこだわった楽曲作りは、ポップスターとして日々邁進し、熱心にトレーニングを重ねてきたかつての生き方の中で培われたもので、よりテクノロジー派な観客達にも確実に共感を呼び起こしていた。彼女の音楽性はまた、Fujimotoのアブストラクトなヴィジュアルとも完璧に共鳴していて、彼女のパフォーマンスを決して遮ることなく、印象的な舞台背景をもたらしていた。

Machina & Shohei Fujimoto K-Popのシンガーから、モジュラーシンセとライブヴォーカルを交えたエレクトロニックのミュージシャンへと転身したMachinaと、コードやアルゴリズムなどの科学的客観性にフォーカスしたコンセプチュアルなインスタレーションのアーティストであるShohei Fujimotoは、まず有り得ない組み合わせと言える。だが、そんな、かなり異なったバックグラウンドを持つ2人が、様々なものが交差するMUTEK.JPの環境で豊かな化学変化を起こしていた。Machinaの細部にまでこだわった楽曲作りは、ポップスターとして日々邁進し、熱心にトレーニングを重ねてきたかつての生き方の中で培われたもので、よりテクノロジー派な観客達にも確実に共感を呼び起こしていた。彼女の音楽性はまた、Fujimotoのアブストラクトなヴィジュアルとも完璧に共鳴していて、彼女のパフォーマンスを決して遮ることなく、印象的な舞台背景をもたらしていた。 X-102 (Jeff Mills & Mike Banks) 何年か振りに共にライブでプレイすることになったJeff MillsとMike Banksは、1992年の記念碑的アルバム『Discovers The Rings Of Saturn』を強烈な翻案でパフォーマンスした。ステージの前に貼られた透過スクリーンに、土星と土星の衛星、そして土星リングの粗い画像が、ちょっとしたファンファーレと共に投影され、2人はその後ろに辛うじて見えている状態だった。このヴィジュアルは、MillsとBanksが"Titan”、”Pan”、”Mimas”といった名曲を次々と熱く投下していく中で、音楽が持つ生っぽいダイナミズムを反映していた。ヴィジュアルには時折、Millが特徴的な正確さでドラムマシーンを打つ様子や、Banksがさらに激しくキーボードを弾く様子など、デトロイトの2人組の現在の動向がクロースアップで一瞬だけ写し出され、その度に観客から歓声が上がっていた。彼らのエネルギーは75分間のセットの中で着実に積み重なっていた。パフォーマンスが終わると、拍手喝采が巻き起こっていた。

X-102 (Jeff Mills & Mike Banks) 何年か振りに共にライブでプレイすることになったJeff MillsとMike Banksは、1992年の記念碑的アルバム『Discovers The Rings Of Saturn』を強烈な翻案でパフォーマンスした。ステージの前に貼られた透過スクリーンに、土星と土星の衛星、そして土星リングの粗い画像が、ちょっとしたファンファーレと共に投影され、2人はその後ろに辛うじて見えている状態だった。このヴィジュアルは、MillsとBanksが"Titan”、”Pan”、”Mimas”といった名曲を次々と熱く投下していく中で、音楽が持つ生っぽいダイナミズムを反映していた。ヴィジュアルには時折、Millが特徴的な正確さでドラムマシーンを打つ様子や、Banksがさらに激しくキーボードを弾く様子など、デトロイトの2人組の現在の動向がクロースアップで一瞬だけ写し出され、その度に観客から歓声が上がっていた。彼らのエネルギーは75分間のセットの中で着実に積み重なっていた。パフォーマンスが終わると、拍手喝采が巻き起こっていた。 Hatsune Miku 『Still Be Here』は、青い髪のホログラフィックボーカロイドアイドル、初音ミクを劇的に新しいコンテクストに据えようとする学際的・クロスボーダー的マルチメディアプロジェクトだ。彼女、そして彼女のクリエーター達は、ヴァーチャルアイドルの本質について、批判的かつ内省的な方法で熟考した。ポストヒューマニズムからMarshall McLuhan、そして”Angelism(天使主義)”などあらゆるものに触れたパフォーマンスでは、Laurel Haloの楽曲にナレーションをブレンドし、ミクの甘ったるいJ-Popを、何か完全に細分化され、不安定なものへと変容させた。音楽が流れる中、ミクはメランコリックで悲しげなバレエを踊っていた。それはしばしば静観的、そして確かに心を動かされるものであり、このデジタルアバターは皮肉にも、このフェスティバルの中で人間性を最もよく表現していたものの一つだった。

Hatsune Miku 『Still Be Here』は、青い髪のホログラフィックボーカロイドアイドル、初音ミクを劇的に新しいコンテクストに据えようとする学際的・クロスボーダー的マルチメディアプロジェクトだ。彼女、そして彼女のクリエーター達は、ヴァーチャルアイドルの本質について、批判的かつ内省的な方法で熟考した。ポストヒューマニズムからMarshall McLuhan、そして”Angelism(天使主義)”などあらゆるものに触れたパフォーマンスでは、Laurel Haloの楽曲にナレーションをブレンドし、ミクの甘ったるいJ-Popを、何か完全に細分化され、不安定なものへと変容させた。音楽が流れる中、ミクはメランコリックで悲しげなバレエを踊っていた。それはしばしば静観的、そして確かに心を動かされるものであり、このデジタルアバターは皮肉にも、このフェスティバルの中で人間性を最もよく表現していたものの一つだった。 Aïsha Devi & Emile Barret Kazuya Nagayaと音楽的には何百マイルも離れているとはいえ、Aïsha Deviもまた、エレクトロニックミュージックをスピリチュアルな観点で再コンセプト化し、大きな成功を収めたアーティストだ。彼女は日曜の未来館で、最新アルバム『DNA Feelings』からの楽曲を連発し、高揚感と憂鬱さとを行き来させていた。心地よく甘いヴォーカルを聴かせた次には扇動的で苦しげになったりもする。アンビエントのメロディが広い空間を満たすや、不協和音のレイヴが突き刺さり、打ち鳴らされるドラムがハーモニーを破壊する。うなるサウンドシステムは不安感だけを増幅し、全編を通して体験するのはなかなか大変なパフォーマンスではあったが、間違いなく忘れがたいものだった。

Aïsha Devi & Emile Barret Kazuya Nagayaと音楽的には何百マイルも離れているとはいえ、Aïsha Deviもまた、エレクトロニックミュージックをスピリチュアルな観点で再コンセプト化し、大きな成功を収めたアーティストだ。彼女は日曜の未来館で、最新アルバム『DNA Feelings』からの楽曲を連発し、高揚感と憂鬱さとを行き来させていた。心地よく甘いヴォーカルを聴かせた次には扇動的で苦しげになったりもする。アンビエントのメロディが広い空間を満たすや、不協和音のレイヴが突き刺さり、打ち鳴らされるドラムがハーモニーを破壊する。うなるサウンドシステムは不安感だけを増幅し、全編を通して体験するのはなかなか大変なパフォーマンスではあったが、間違いなく忘れがたいものだった。