- バルセロナのようにクラブやフェスティバルが充実した街で、大規模な音楽イベントを成功させる為には、ニッチな部分を突いていかなければいけない。2009年にローンチしたフェスティバルMUTEK.ESは、これまで過去9年間にわたり、サウンド、音楽、オーディオヴィジュアルアートの世界のデジタルな創造性に貢献し続けてきた。2018年はMove Dからポーランドのクラリネット奏者Waclaw Zimpelまで幅広いラインナップが揃ったが、もちろん全てがうまくいったわけではなく、退屈なラップトップセットや、うまくいかない1度限りのコラボレーションもあった。フェスティバルの最良の状態とは、魅力的なほど未来志向で、エレクトロニックミュージックで一番奇妙な部分にも果敢に取り組むことだと言えるだろう。

ここからは、5日間のフェスティバル中の主要なパフォーマンスを5つ挙げていく。

Colleen

エレクトロニックミュージックのライブの多くが、事前に録音されたループと、コンピューターが作る一本調子なシーケンシングに基づいて作られていることは、もはや秘密とも言い難いことだろう。しかしMUTEK.ESは、このルールに該当しない出演者を数組ブッキングしていた。フランスのミュージシャンであるColleenは、より自由な形態でのアプローチへの旗振り役といえる存在だ。オープニングナイトに行われたギグでは、彼女の最新アルバム『A Flame My Love, A Frequency』と同じように、たった2台のキーボードで作り出されたうねるエレクトロニックなループに、フィルターやトゥイークをかけていくサウンドが見受けられた。

しっかりとプログラムされた完璧さが求められる時代、創造のプロセスには緊張感があり、時に神経がすり減るようなものになることも多い。Colleenのサウンドの新奇性は、会場となったInstitut Françaisの中の地下にある実用主義的な雰囲気のヴェニューではより一層増幅されていた。観客は着席し、彼女の様子を詳細に見ることができたが、音楽に感情を揺さぶられたのはこの親密さだけが理由ではなかった。枕のように柔らかなメロディに連れられ、そこに入ってくるColleenの魅惑的なヴォーカルがまっすぐに我々観客の心を捉えていたのだ。

Caterina Barbieri

イタリアの作曲家であるBarbieriは、時間・空間・音の捉え方についての論文を発表している。このテーマは、MUTEK.ESで彼女のパフォーマンスで時間を過ごしたいと思う人々にもぴったりなものだと言える。セットの最初の25分、彼女はネオンカラーの雨が降り注ぐ様を思わせる、点描画法で描かれたようなトランシーなリフを作り出した。やがて、タールに足をとられた恐竜のように、ズルズルと引きずるようなメロディが入ってくると、リフは殆ど聴こえなくなっていった。もしかすると、これは会場のセッティングによって引き起こされた感覚だったかもしれない。このパフォーマンスは、少しのピンライトだけで照らされた、ほぼ暗闇に近い状態で行われていた。このセッティングがもたらした効果によって、感覚が絶妙に迷子になっていき、まるで時間そのものが減速したように感じられたのだ。ある時点まで来ると、Barbieriは再び元の速さでリフを演奏し、そこに加わった繊細なメロディが花開き、音のテクスチャーで遊びながら、観客たちを歓喜へと導いていった。もちろん彼女の手札はこれひとつだけではなく、続いては、映画の殴り合いのシーンのようなノイズと雷鳴のとどろきをミックスしたトラックを演奏していたが、やはり、最初の曲の完璧なまでのドラマティックさは、その後はなにも要らないと思ってしまうほどのものであった。

Ziúr

ベルリンを拠点とするプロデューサーZiúrのライブセットは、極端な音楽性と、音のコントラスト、目まぐるしいまでのサンプル音のラッシュ、エフェクトやドラムに満ちていて、ある音を把握した瞬間、すでに別の音へと変異しているような印象を受けた。TLCの”No Scrubs”のヴォーカル部分と、耳をつんざくようなインダストリアルビートをブレンドした曲や、Ice Cubeの”It Was A Good Day”に似たような印象ながら、まるで地下牢で録音したような雰囲気の曲などがあった。また、ガバやニューエイジ、スラッシュメタル、ポップス、おどけたファンクなどからの影響が感じられ、それらをまとめてミックスした中に、エネルギーが脈動していた。午後の間中ずっと大人しく過ごしていたクラウド達もここで一気に正気を失い、手をデビルホーンのサインにして掲げて、跳び回っていた。

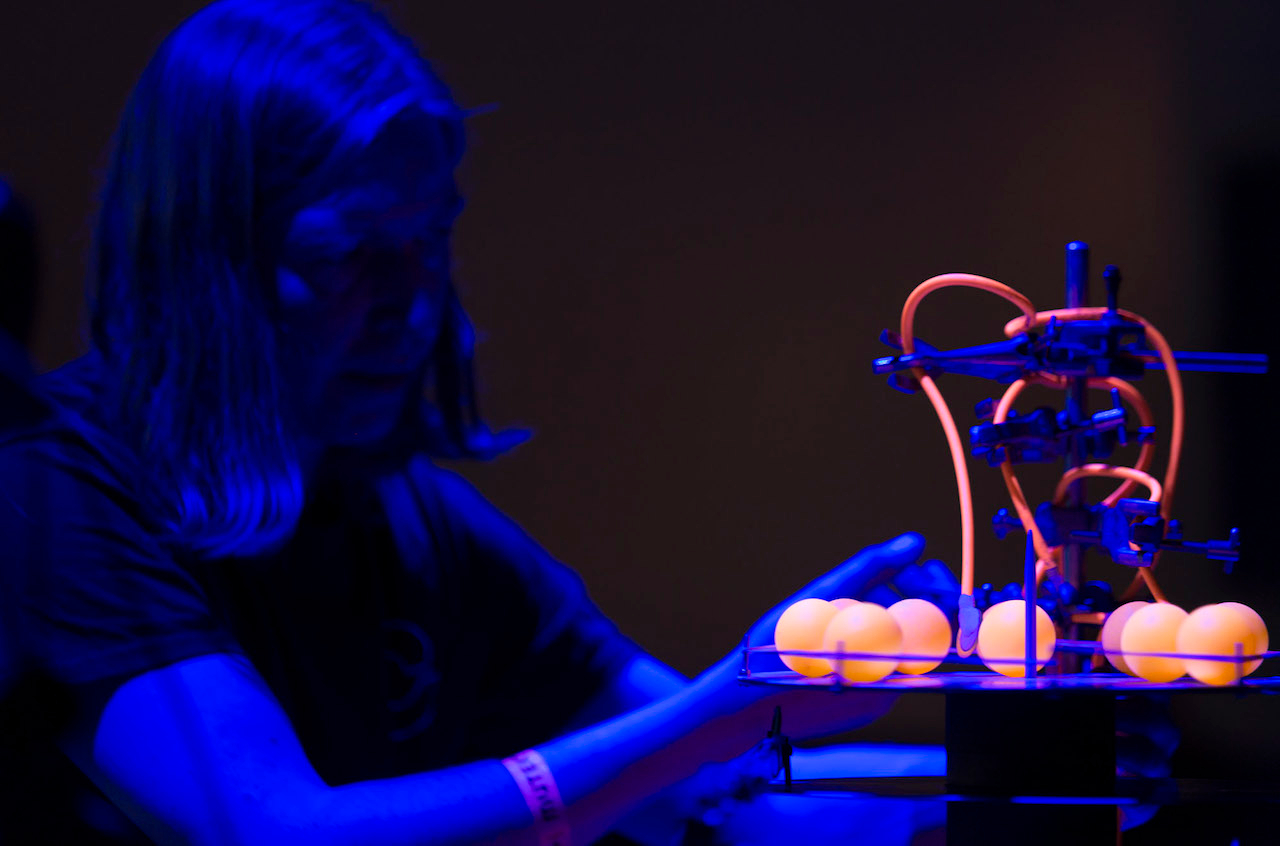

Graham Dunning

Dunningの”メカニカル・テクノ”ショーは、MUTEK.ES.で披露されたライブセットの中でも最もチャーミングなものだったと思われる。彼は特注で拡張されたターンテーブルでレコード数枚を同時にプレイし、どのレコードも異なるタイプのノイズを作り出し、レコードを物理的に揺らしたり、盤の表面にピンポン玉を落としたりといった結果がひとつのグルーヴを作り出していた。このように書くとアカデミックな雰囲気に聞こえるかもしれないが、金曜の夜のMazda Spaceは、この45分間の奇妙なテクノで大盛り上がりだった。パフォーマンス中のDunningの様子を見てるのはとても面白く、頭を振る仕草に、音楽を真に信奉する者の狂気的なまでの熱狂を感じた。サウンドは楽しげな雰囲気であり、どんな状況でもカオスに絡みついていくような、ある種原型的といえるテクノだった。

Alexandre Burton & Julien Roy

MUTEK.ESのようなイベントでなければ、Alexandre BurtonとJulien Royのコラボレーティブ・ショー『Three Pieces With Titles』のためのプラットフォームを見つけるのは難しいだろう。『Three Pieces With Titles』はイメージとサウンドの間にある接点を探求する、頭がぐらぐらしそうなショーだ。Burtonは電子音響のアーティスト、コーダー、プログラマーで、Royはサウンドアーティストである。ショーはBurtonが”オーディオビジュアル・サンプラー”と呼ぶ機器を使って行われる。オーディオビジュアル・サンプラーは特注のキットで、アーティストはキットの中央に付いたカメラでどんな映像もピックアップし、サンプリングすることができる。3部構成のうち、最初の1つはサウンドによってコントロールされるイメージで、2つ目はイメージによってコントロールされるサウンド、3つ目は「the sound is the image is the sound(サウンドはイメージでサウンド)」と銘打ち、色彩がサウンドに転換され、音のバイブレーションが色彩を変化させ、またその逆も、というものであった。

そこで生まれる効果は、互いが馴染んでいるように感じるものもあれば、不安定な印象を覚えることもあり、いわばAbletonを使った壮大なドミノゲームのような印象だった。観客はステージの2人が時折手を動かしているのは見えるものの、何をやっているのかわからずに置き去りにされている部分もあった。BurtonとRoyはこの複雑なセットアップから音楽を作り出した。1つ目は、まるで調子外れのヴァイオリンのリフのような音がきらびやかなピークを作り出し、2つ目では胸骨を震わせるようなAutechreスタイルの重低音が鳴り響き、3つ目ではウクレレから終末的なまでの轟音を引き出していた。

Photo credit /

Jordi Granduxe - Lead

Alba Ruperez - All others

Caterina Barbieri イタリアの作曲家であるBarbieriは、時間・空間・音の捉え方についての論文を発表している。このテーマは、MUTEK.ESで彼女のパフォーマンスで時間を過ごしたいと思う人々にもぴったりなものだと言える。セットの最初の25分、彼女はネオンカラーの雨が降り注ぐ様を思わせる、点描画法で描かれたようなトランシーなリフを作り出した。やがて、タールに足をとられた恐竜のように、ズルズルと引きずるようなメロディが入ってくると、リフは殆ど聴こえなくなっていった。もしかすると、これは会場のセッティングによって引き起こされた感覚だったかもしれない。このパフォーマンスは、少しのピンライトだけで照らされた、ほぼ暗闇に近い状態で行われていた。このセッティングがもたらした効果によって、感覚が絶妙に迷子になっていき、まるで時間そのものが減速したように感じられたのだ。ある時点まで来ると、Barbieriは再び元の速さでリフを演奏し、そこに加わった繊細なメロディが花開き、音のテクスチャーで遊びながら、観客たちを歓喜へと導いていった。もちろん彼女の手札はこれひとつだけではなく、続いては、映画の殴り合いのシーンのようなノイズと雷鳴のとどろきをミックスしたトラックを演奏していたが、やはり、最初の曲の完璧なまでのドラマティックさは、その後はなにも要らないと思ってしまうほどのものであった。

Caterina Barbieri イタリアの作曲家であるBarbieriは、時間・空間・音の捉え方についての論文を発表している。このテーマは、MUTEK.ESで彼女のパフォーマンスで時間を過ごしたいと思う人々にもぴったりなものだと言える。セットの最初の25分、彼女はネオンカラーの雨が降り注ぐ様を思わせる、点描画法で描かれたようなトランシーなリフを作り出した。やがて、タールに足をとられた恐竜のように、ズルズルと引きずるようなメロディが入ってくると、リフは殆ど聴こえなくなっていった。もしかすると、これは会場のセッティングによって引き起こされた感覚だったかもしれない。このパフォーマンスは、少しのピンライトだけで照らされた、ほぼ暗闇に近い状態で行われていた。このセッティングがもたらした効果によって、感覚が絶妙に迷子になっていき、まるで時間そのものが減速したように感じられたのだ。ある時点まで来ると、Barbieriは再び元の速さでリフを演奏し、そこに加わった繊細なメロディが花開き、音のテクスチャーで遊びながら、観客たちを歓喜へと導いていった。もちろん彼女の手札はこれひとつだけではなく、続いては、映画の殴り合いのシーンのようなノイズと雷鳴のとどろきをミックスしたトラックを演奏していたが、やはり、最初の曲の完璧なまでのドラマティックさは、その後はなにも要らないと思ってしまうほどのものであった。 Ziúr ベルリンを拠点とするプロデューサーZiúrのライブセットは、極端な音楽性と、音のコントラスト、目まぐるしいまでのサンプル音のラッシュ、エフェクトやドラムに満ちていて、ある音を把握した瞬間、すでに別の音へと変異しているような印象を受けた。TLCの”No Scrubs”のヴォーカル部分と、耳をつんざくようなインダストリアルビートをブレンドした曲や、Ice Cubeの”It Was A Good Day”に似たような印象ながら、まるで地下牢で録音したような雰囲気の曲などがあった。また、ガバやニューエイジ、スラッシュメタル、ポップス、おどけたファンクなどからの影響が感じられ、それらをまとめてミックスした中に、エネルギーが脈動していた。午後の間中ずっと大人しく過ごしていたクラウド達もここで一気に正気を失い、手をデビルホーンのサインにして掲げて、跳び回っていた。

Ziúr ベルリンを拠点とするプロデューサーZiúrのライブセットは、極端な音楽性と、音のコントラスト、目まぐるしいまでのサンプル音のラッシュ、エフェクトやドラムに満ちていて、ある音を把握した瞬間、すでに別の音へと変異しているような印象を受けた。TLCの”No Scrubs”のヴォーカル部分と、耳をつんざくようなインダストリアルビートをブレンドした曲や、Ice Cubeの”It Was A Good Day”に似たような印象ながら、まるで地下牢で録音したような雰囲気の曲などがあった。また、ガバやニューエイジ、スラッシュメタル、ポップス、おどけたファンクなどからの影響が感じられ、それらをまとめてミックスした中に、エネルギーが脈動していた。午後の間中ずっと大人しく過ごしていたクラウド達もここで一気に正気を失い、手をデビルホーンのサインにして掲げて、跳び回っていた。 Graham Dunning Dunningの”メカニカル・テクノ”ショーは、MUTEK.ES.で披露されたライブセットの中でも最もチャーミングなものだったと思われる。彼は特注で拡張されたターンテーブルでレコード数枚を同時にプレイし、どのレコードも異なるタイプのノイズを作り出し、レコードを物理的に揺らしたり、盤の表面にピンポン玉を落としたりといった結果がひとつのグルーヴを作り出していた。このように書くとアカデミックな雰囲気に聞こえるかもしれないが、金曜の夜のMazda Spaceは、この45分間の奇妙なテクノで大盛り上がりだった。パフォーマンス中のDunningの様子を見てるのはとても面白く、頭を振る仕草に、音楽を真に信奉する者の狂気的なまでの熱狂を感じた。サウンドは楽しげな雰囲気であり、どんな状況でもカオスに絡みついていくような、ある種原型的といえるテクノだった。

Graham Dunning Dunningの”メカニカル・テクノ”ショーは、MUTEK.ES.で披露されたライブセットの中でも最もチャーミングなものだったと思われる。彼は特注で拡張されたターンテーブルでレコード数枚を同時にプレイし、どのレコードも異なるタイプのノイズを作り出し、レコードを物理的に揺らしたり、盤の表面にピンポン玉を落としたりといった結果がひとつのグルーヴを作り出していた。このように書くとアカデミックな雰囲気に聞こえるかもしれないが、金曜の夜のMazda Spaceは、この45分間の奇妙なテクノで大盛り上がりだった。パフォーマンス中のDunningの様子を見てるのはとても面白く、頭を振る仕草に、音楽を真に信奉する者の狂気的なまでの熱狂を感じた。サウンドは楽しげな雰囲気であり、どんな状況でもカオスに絡みついていくような、ある種原型的といえるテクノだった。 Alexandre Burton & Julien Roy MUTEK.ESのようなイベントでなければ、Alexandre BurtonとJulien Royのコラボレーティブ・ショー『Three Pieces With Titles』のためのプラットフォームを見つけるのは難しいだろう。『Three Pieces With Titles』はイメージとサウンドの間にある接点を探求する、頭がぐらぐらしそうなショーだ。Burtonは電子音響のアーティスト、コーダー、プログラマーで、Royはサウンドアーティストである。ショーはBurtonが”オーディオビジュアル・サンプラー”と呼ぶ機器を使って行われる。オーディオビジュアル・サンプラーは特注のキットで、アーティストはキットの中央に付いたカメラでどんな映像もピックアップし、サンプリングすることができる。3部構成のうち、最初の1つはサウンドによってコントロールされるイメージで、2つ目はイメージによってコントロールされるサウンド、3つ目は「the sound is the image is the sound(サウンドはイメージでサウンド)」と銘打ち、色彩がサウンドに転換され、音のバイブレーションが色彩を変化させ、またその逆も、というものであった。 そこで生まれる効果は、互いが馴染んでいるように感じるものもあれば、不安定な印象を覚えることもあり、いわばAbletonを使った壮大なドミノゲームのような印象だった。観客はステージの2人が時折手を動かしているのは見えるものの、何をやっているのかわからずに置き去りにされている部分もあった。BurtonとRoyはこの複雑なセットアップから音楽を作り出した。1つ目は、まるで調子外れのヴァイオリンのリフのような音がきらびやかなピークを作り出し、2つ目では胸骨を震わせるようなAutechreスタイルの重低音が鳴り響き、3つ目ではウクレレから終末的なまでの轟音を引き出していた。 Photo credit / Jordi Granduxe - Lead Alba Ruperez - All others

Alexandre Burton & Julien Roy MUTEK.ESのようなイベントでなければ、Alexandre BurtonとJulien Royのコラボレーティブ・ショー『Three Pieces With Titles』のためのプラットフォームを見つけるのは難しいだろう。『Three Pieces With Titles』はイメージとサウンドの間にある接点を探求する、頭がぐらぐらしそうなショーだ。Burtonは電子音響のアーティスト、コーダー、プログラマーで、Royはサウンドアーティストである。ショーはBurtonが”オーディオビジュアル・サンプラー”と呼ぶ機器を使って行われる。オーディオビジュアル・サンプラーは特注のキットで、アーティストはキットの中央に付いたカメラでどんな映像もピックアップし、サンプリングすることができる。3部構成のうち、最初の1つはサウンドによってコントロールされるイメージで、2つ目はイメージによってコントロールされるサウンド、3つ目は「the sound is the image is the sound(サウンドはイメージでサウンド)」と銘打ち、色彩がサウンドに転換され、音のバイブレーションが色彩を変化させ、またその逆も、というものであった。 そこで生まれる効果は、互いが馴染んでいるように感じるものもあれば、不安定な印象を覚えることもあり、いわばAbletonを使った壮大なドミノゲームのような印象だった。観客はステージの2人が時折手を動かしているのは見えるものの、何をやっているのかわからずに置き去りにされている部分もあった。BurtonとRoyはこの複雑なセットアップから音楽を作り出した。1つ目は、まるで調子外れのヴァイオリンのリフのような音がきらびやかなピークを作り出し、2つ目では胸骨を震わせるようなAutechreスタイルの重低音が鳴り響き、3つ目ではウクレレから終末的なまでの轟音を引き出していた。 Photo credit / Jordi Granduxe - Lead Alba Ruperez - All others